.jpeg)

今月は学校も再開して、吹奏楽部の生徒たちと久々に再開することができました。

感染拡大防止を最優先に考えての活動なので、その中でいかに充実した活動をしていくか、というのはなかなか難しい課題ですね。

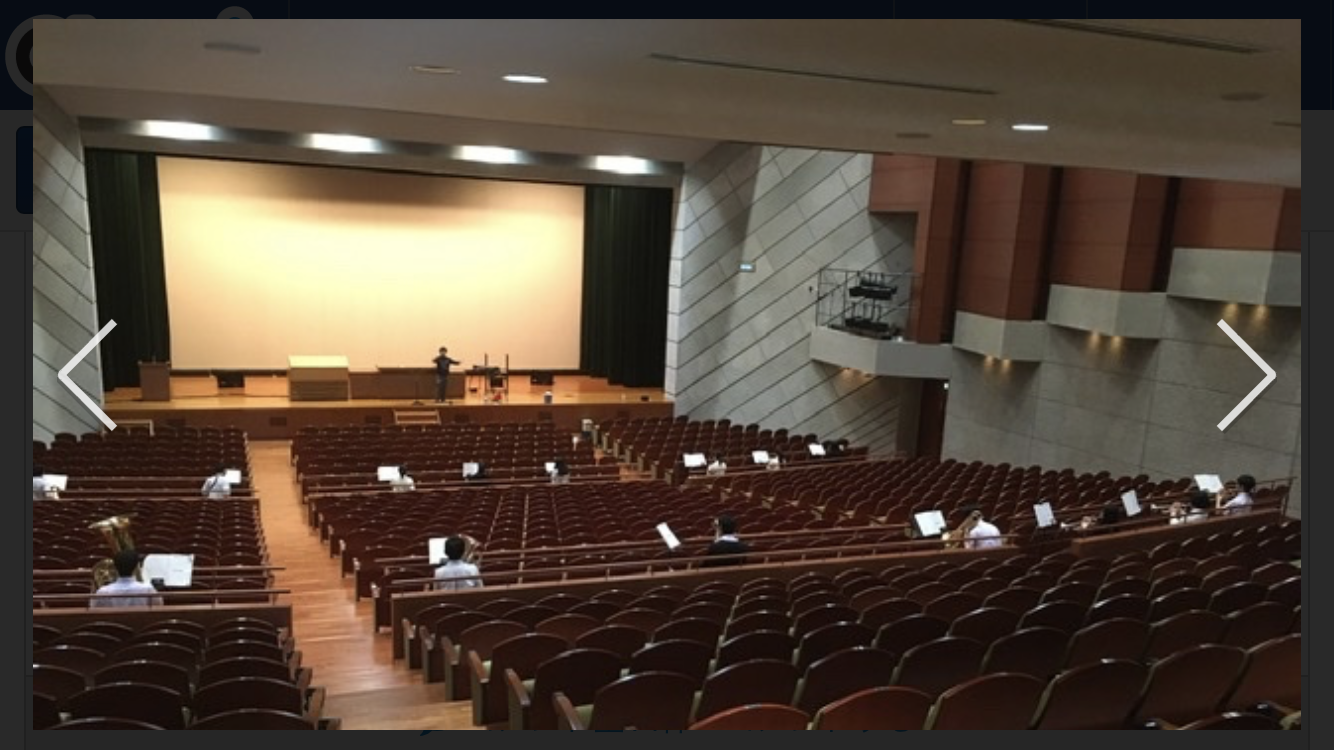

僕が見ている学校には大きなホールがあり、顧問の先生のご配慮のおかげで、休日の合奏は「奏者間の距離を確保するために」毎週ホールで練習することができるようになりました!

本当にありがたい限りです。消毒も驚くほど徹底されていて、生徒の活動の充実を確保するためにここまでしてくださることに本当に頭が下がります。

さて、昨日は最初のホール合奏でした。

僕だけがステージにあがり、奏者は客席を広々と使って距離を確保しながらの基礎合奏です。

やはりホールで吹いたときに良い音がする吹き方を身に着けていくことが大切だと感じたし、それ以上に、客席の奥まで”伝わる音”が出せる事が本当に大切なことだと感じました。「音楽は心」ですね。伝える熱量が必要です。

そこで一つ思い出したことがあります。

以前、兵庫のトロンボーンの高校生(当時)のレッスンの中で「楽器を演奏するんじゃなくて、空間を演奏するって感じですよね」という話になったことがありました。

ホールで合奏をしたり、楽器を吹いたりするとこの感覚がとても生きてきます。

お部屋で練習している時でも常に「この空間を演奏する」という感覚は大切ですが、いざホールに来た時に、それができる吹き方や出力を普段から準備できているか、とてもよく分かります。

楽器はホールで良く響くように設計されているので、ホールで良く響くように鳴らしていくと自然と吹き方も安定してきます。

どんな場所で演奏するにせよ、「空間全体が音楽表現のキャンバス」という感覚を大切に、「楽器を吹くのではなく、空間を演奏する」ということを常に意識していきたいものだと改めて感じました。

その継続の先に、”人の心に届く音”があるのかなと。

練習法【意識の向け方】

①楽器を吹いているとき自分の意識(興味)がどこに向いているか自覚する。

⇒唇やアンブシュア、呼吸、姿勢、タンギング…このあたりに集中してること多かったりしませんか?

②空間の響き”のみ”に意識を集中する。

⇒どんな音が響いていますか?どんな音楽が表現されていますか?

③どちらの吹き方が気持ちよく表現できるか比較する。

一度にイメージできることは限られています。

呼吸を考えれば呼吸でイメージは止まり、アンブシュアを考えればアンブシュアでイメージが止まる。

それよりも「空間にどんな音楽を描くか」この一点に集中できたら気持ちよく演奏表現に没入できると思うのです。

「演奏家のためのこころのレッスン」という本のなかで”インナーゲーム”というメンタルトレーニングのメソッドが紹介されていますが、そこで大切にされるのも「いかに体の動きに口出ししないか」。

演奏表現を楽しむ為に楽器を吹いているわけですから、身体を固めるような考えはできる限り削ぎ落していきたいものです。

奏法を整えるのは楽器を持つ前。楽器を持ったら演奏表現に集中。

その演奏表現への集中をスムーズに実現してくれるのが、「楽器を吹くのではなく、空間を演奏する」という考え方なのかなと感じます。

演奏中には体のコントロールではなく、演奏表現そのものに意識を向けたいものですね♪

鴇田英之

-177x104.jpeg)

-177x104.jpg)

-1.png)

-181x181.jpeg)

この記事へのコメントはありません。