.jpeg)

昨日からこのテーマで、演奏する怖さを払拭し生き生きと演奏表現できるようになることを目指してお話しています。

今日は更に整理して、練習法の提案までいきます!

1.演奏と奏法作りはそもそも回路が違う。

音に意識を向けるか

体に意識を向けるか

この2つの動きは回路が違うのです。

歩くことに例えるなら、

目的地に行くために歩くのか

歩くために足の筋肉を動かすのか

体を動かすことに意識を向けると途端にいろんなことが難しくなり、心理的プレッシャーも大きくなります。

アンブシュアで言えば、

作為的にアンブシュアを作ったとしても、

演奏するときには違う動きによってアンブシュアができる。

ということです。

作ったものを再現することが難しいということが更なる緊張を生み出します。

(外側から整えるのはやはり本質的ではありません。自然とそうなるように自力で整えられるようになることが大切です!)

2.練習と本番の一体化

これらのことから、楽器を持ったら音や音楽を表現することに集中することが大切だといえます。

奏法作りのために練習してもいざ表現する時に使えなくては意味がありません。

楽器を持ったら常に表現!

楽器を持ったら誰かや空間に対して表現することをかなり意図的にやっていく。

これが本番のための練習になります!

これとは逆に体をコントロールすることに集中して練習していると、いざ表現する対象があるときに、練習と全然違う感じになって不安や緊張に耐えられないとか、内にこもった伝わらない演奏になってしまうとか…

そんなことが起こってきます。

練習の時から誰かや何かに表現するように演奏し、本番も同じように誰かや何かに表現するように演奏する。

すると練習が本番のためのものになりますね!

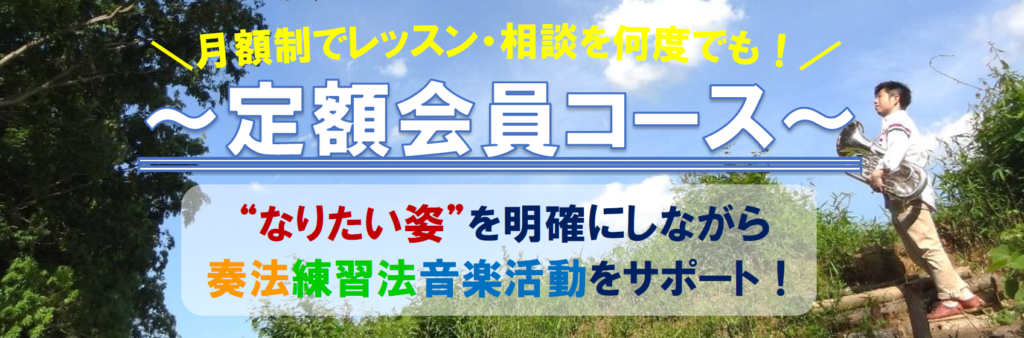

3.提案!”鴇田メソッド”

ということで、普段の練習の提案です!

①楽器を持つ前にやること

呼吸〜発声〜楽器へのリンク

奏法の基礎を整える一連の練習法を実践。

(メルマガで解説しています!)

②楽器を持ったらやること

音や音楽の表現に集中する。

(体のコントロールはしない)

歩く事に例えると…

①体が自由に動くようにストレッチしておく。

②目的地に向けて歩く。

(筋肉の動かし方は考えない)

我ながらわかりやすい!笑

こうしてここに全部書いてしまって誰がレッスンに来るんだとの批判もありますが…笑(ぜひ来てくださいね♪)

こんな感じでレッスンもやってます。

一連の練習法(詳しくはメルマガで!)で奏法を整えることで劇的に吹きやすくなる上に、気持ちよく音楽表現に集中して練習できるようになる。

今回も専門的にリハビリを学んだ人に意見を求めました。直感+理論で考えが進んでいくのが良いですね♬

-177x104.jpeg)

-1.png)

-181x181.jpeg)

-181x181.jpg)