.jpeg)

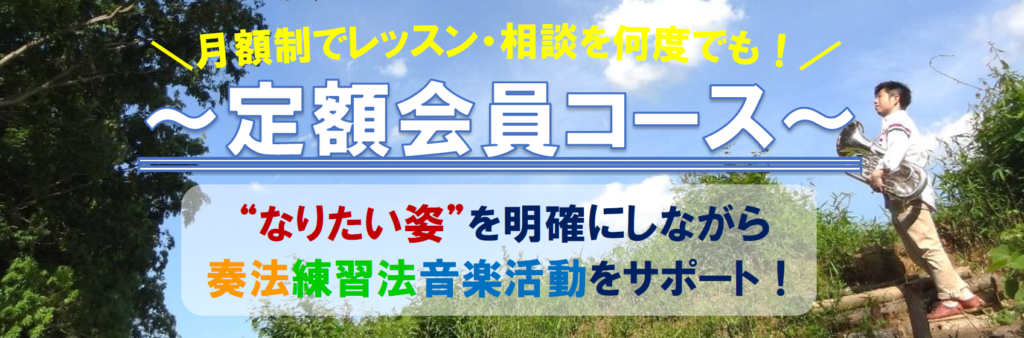

今日は中学校。ユーフォニアムパートのレッスンでした。

初めての学校だったので、まずはひとしきり楽しくお話して悩みや課題を聞いた上で、奏法の基礎を整えました。

1.今後困らないための土台

まだ楽器を初めて1〜2年の中学生。

変な既成概念がないので、体の使い方はすんなり整います。

呼吸、発声などなど例の練習法を順番にやって、体の使い方を楽器とリンクさせます。

息は流れ音は豊かになり、

音がつぼに当たるようになって、

苦手だったリップスラーがやりやすくなって、高い音も低い音も出ます。

ただこれだけだと触覚と運動の吹き方なので、妙に力強い吹き方になってしまいます。なのでもう一工夫。

ここまで30分。

本当やるかやらないかです。

考えるべき事は他のところにたくさんあります。

2.楽譜から想起される風景

今日の曲は、低いB♭の伸ばしから始まる曲でした。強弱記号はピアノ。

「ここどんなピアノで吹きたいの?」

「ここは静かな海の底の波のさざめきみたいなピアノで吹きたい」

中学3年生の素敵な返答でした。

おそらく授業ではこういうやりとりが日常茶飯事なんだと思います。たぶんこの子は第2観点はAが付いているんじゃないかな、なんて勝手に思いながら聞いてました笑

「じゃあその風景を音で表すにはどうしたらいいんだろう」

考える活動の1つがここ。

楽譜に何が描かれてて、何を読み取って、どうやって表現しようかってみんなで考える。

それが楽しい!

音楽の授業だとこんな流れになると思う。

でも、それでコンクール勝てるわけじゃない。

メトロノーム鳴らして、チューナーで青いランプが点くように音作って、タテヨコナナメばしっと揃えて…

練習というか訓練みたいな事もある。

どちらも大切なんだろうけど、音楽の先生としてはせっかく音楽やるなら感性を大切に伸ばしてあげたいものです。

でも吹奏楽部顧問としては勝たせてあげたい。

練習時間が少なくなる中で、どんな方向性で何を目指して活動するのか。

顧問の先生は大変です。

子供たちが吹き方で苦労しないように体の使い方を整えるくらいのことしか僕にはできませんが、そのことでもっと大切なたくさんの事に時間と気力と体力を費やせるようになってもらえたら嬉しいです。

-177x104.jpeg)

-1.png)

-181x181.jpeg)