.jpeg)

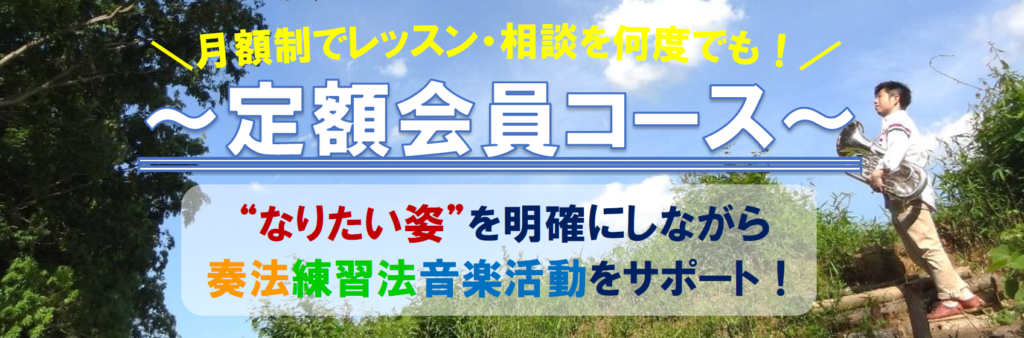

昨日は今年度スタートしたユースバンド主催で第1回「自主練の集い」を開催しました。

部活が制限される中、地域で練習場所を確保して、もっと練習したい子たちが自由に練習できる時間を作ってあげるというのが趣旨です。

生徒も先生も一緒になって練習しています笑

今日は昨日の練習で感じた僕自身の課題とその解決策をシェアします。

1.ジストニア克服の先へ

ジストニアの症状は今は皆無に等しく、コントロールができないなんてことはなくなっています。

“ちゃんと練習できる喜び”を味わえるようになってきました。(この感覚は伝わらないだろうな…笑)

それでもやっぱり、

「音が広がる方向に持っていきたくなる癖」

が僕にはある。

これはジストニアとは全く何の関係もない、昔から変わらぬ僕の課題です。

具体的には、

口の中が「お」や「あ」に近づき、

アンブシュアの支えが緩み、

良くない意味で音が広がり、

安定感がなくなる。

こんな方向に進む癖があるのです。

口の中が「お」になりやすいのは主に低音域。

低音域が「お」になることを起点として全体のバランスが崩れていきます。

実際「お」で吹いた方が、柔らかく豊かな響きがしている、ような気がします。

そこに落とし穴があるのです。

2.音をまとめる起点としての低音域

今日は、

ゴールを「低音域に芯を作ることによって吹き方を整える」ことに定めてこの問題を解決していきたいと思います。

低音域を吹くときに

①口の中を「う」に整え、

②唇の振動が感じられるくらいに芯を作り

③息の流れでロングトーンしていく。

「お」の口で「ほー」と吹いていた人にとっては、最初は「むー」と詰まる感じがして気持ち悪く感じられると思いますが、

息の流れで慣らしていくうちに、「う」のアンブシュアでも自然と息が流れる吹き方ができるようになってきます。

すると、どの音域にも安定感と芯が生まれ、コントロールの自由度が高まって来ます。

(全音域が同じアンブシュアでつながる感じ)

-177x104.jpeg)

-1.png)

-181x181.jpeg)